-

刘慈欣否认AlphaGo是真正的人工智能?这部纪录片告诉你如何让AI

- 发表时间:2018-11-05 12:07 | 巴黎女士女性时尚网 | 点击数: 次

-

藤黄阁序

西野翔快播

水元优奈

姜昆侯耀华探望师胜杰

仙洋

西野翔番号

沙希

水岛津实 ed2k

h图片吧

超短迷你裙美女图片

板垣あずさ

曼陀邪尊

-

“人工智能”这一概念最早源于1956 年的Dartmouth学会。关于其定义,一直众说纷纭。美国斯坦福大学人工智能研究中心尼尔逊教授曾为其下过一个定义:“人工智能是关于知识的学科――怎样表示知识以及怎样获得知识并使用知识的科学。”而麻省理工学院的温斯顿教授则认为:“人工智能就是研究如何使计算机去做过去只有人才能做的智能工作。”

来自:视觉中国

阅读 ()

听与看都取得了突破,其他感官是不是也可以拓展一下?

2018年的“IDG资本私享会”上,科幻文学《三体》的作者刘慈欣用幽默的例子,阐述了自己对人工智能的理解。

虽然人工智能很早被提出,但被深入研究,得到突破性发展的进程却是十分缓慢的,尤其是在国内。

AI,正从一个冷冰冰的高智商工具,逐渐进化成为有思想、有温度的生活伙伴。

好用的回复大都是电动牙刷、挂烫机、护眼仪之类的,而比较鸡肋的那一栏回复,扫地机器人占据多数。网友们纷纷吐槽自家的智能机器人像个“智障”,不是扫着扫着就开始漫无目的地转圈圈,就是推着自家宠物的毛发或是粪便满屋跑,更有甚者,还会“固执地”一下一下撞击床脚,像是要顺着床脚向上爬......

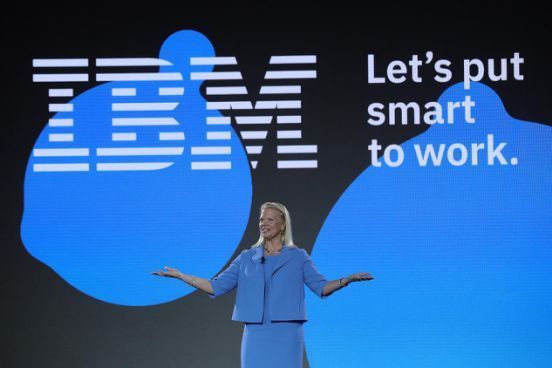

而它的“老对手”IBM则是选择深耕AI理念和技术,赋予机器更多“人性的思考”,让AI机器学会如何与人类共事,赋能更多实用性的业务。这一发展方向与李飞飞的“让AL拥有人性”的计划主题不谋而合。可见,人工智能发展到最后,将会是人们生活与工作的主要辅助力量,不通晓人性,不以人文本,显然是行不通的。

“今天有很多重要的事,特别是对我而言,可惜我没法说这令我热血沸腾,因为我没有血。”纪录片里,那位AI辩手向众人做着自我介绍。

让机器通晓人性,感知情绪,乍一听似乎是不可能的。但事实证明,人类的技术是可以一步步做到的。

但刘慈欣认为,能通过图灵测试的不一定是人工智能,但能通过测试却假装通过不了的,才是真正具备了人类智能。显然在他心里,光会检索、分析数据还算不得人工智能,要有自主意识和真实情绪,才算是与人类“无二”。

谷歌在2011年成立 AI 部门,致力于通过研发更高级的深度学习算法,让AI技术覆盖更多用户使用场景。从互联网、移动互联网等传统业务延伸到智能家居、自动驾驶、智能机器人等领域。

“AlphaGo赢了柯洁,这个不叫人工智能,它就该这样,那就是它最擅长的东西。真正的人工智能是什么,它赢不了柯洁,恼羞成怒,拿起棋盘往柯洁脑袋上砸,这个才是!”

而另外两位在“互联网+”领域呼风唤雨的巨头企业,一位财大气粗,出手阔绰;另一位礼贤下士,招兵买马。

曾有一个微博主在网上发起过一个提问:“你用过的最好用的和最鸡肋的日用电子产品是什么?”

责任编辑:

刘慈欣否认AlphaGo是真正的人工智能?这部纪录片告诉你如何让AI拥有人性

2018-11-04 21:59 来源:36氪 开发 /人工智能 /技术

Tags: 藤黄阁序 西野翔快播 水元优奈 姜昆侯耀华探望师胜杰 仙洋 西野翔番号 沙希 水岛津实 ed2k h图片吧 超短迷你裙美女图片 板垣あずさ 曼陀邪尊

- 爱美

- 健康

- 情感

- 美体